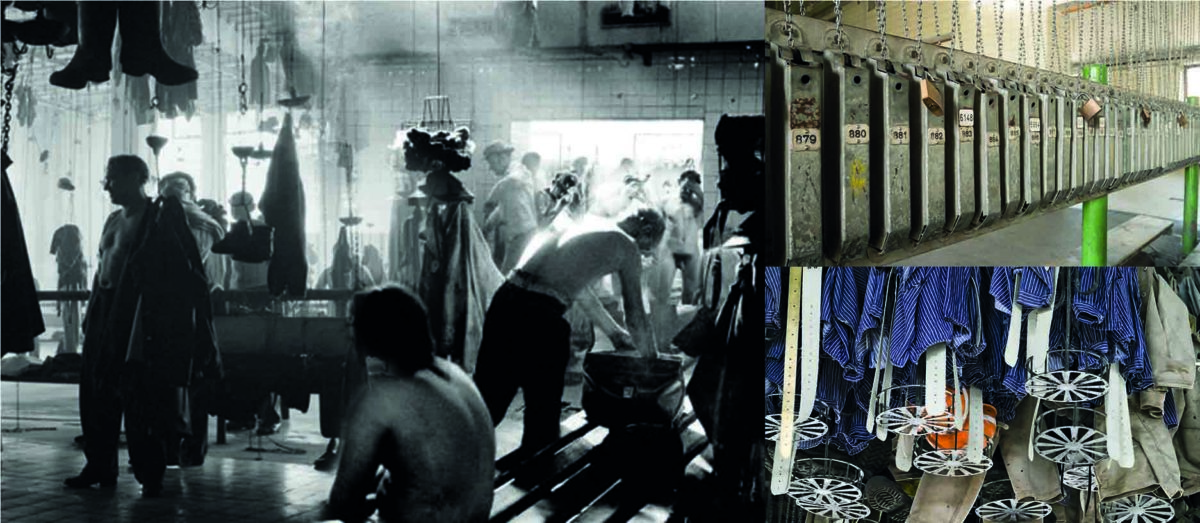

DAMALS:

In den 1970er Jahren stand die Mobilität in Deutschland unter dem Druck der Ölpreiskrise. Die Politik verhängte an einigen Sonntagen Fahrverbote für Autos und begrenzte die Geschwindigkeit für Pkw und Lkw auf deutschen Straßen. Eine Antwort auf dieses verkehrlich und wirtschaftlich sehr bewegte Jahrzehnt war 1980 die Gründung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Denn allen Verkehrsakteuren war klar, dass die individuelle Mobilität in einem Ballungs- und Industrieraum wie dem Ruhrgebiet früher oder später an ihre Grenzen stoßen würde. Ziel der kommunalen Verkehrsunternehmen in der Region war es, die Kooperation untereinander zu verbessern und den Öffentlichen Personennahverkehr zu stärken. Zum Start des Unternehmensverbundes wurden deshalb die mehr als 20 Unternehmenstarife zu einem einheitlichen Flächentarif für das gesamte Verbundgebiet zusammengeführt – eine Veränderung, die es den Menschen deutlich leichter machte, Bus und Bahn in der Region zu nutzen. Binnen kürzester Zeit gewöhnten sich die Menschen daran, dass sie mit ein und demselben Ticket alle Verkehrsmittel zu einheitlichen Preisen im gesamten Verbundgebiet nutzen konnten. Im erstem Verbundjahr betrug der Fahrgastzuwachs 7,5 stolze 65 Millionen Nahverkehrskunden stiegen ein.

HEUTE:

Heute ist der VRR ein Mobilitätsverbund, der sich den großen Herausforderungen im Verkehrssektor stellt. Ein leistungsstarker und attraktiver Nahverkehr muss den komplexen Anforderungen unserer heutigen Zeit gerecht werden. Er muss dem steigenden Mobilitätsbedarf der Menschen genügen, dem Klima- und Umweltschutz dienen und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort stärken. Der VRR engagiert sich für einen modernen und zukunftsfähigen Nahverkehr, der möglichst simpel strukturiert ist, ein verständliches Tarifsystem bietet und die Chancen der Digitalisierung nutzt. Einen Nahverkehr, der auf nachhaltige Energieträger setzt und die unterschiedlichen Mobilitätsangebote sinnvoll kombiniert.

ZAHLEN & FAKTEN:

Strecken-Kilometer: 11.800 km

Fahrgäste: ca. 3 Mio. täglich

Linien: ca. 1.000

Haltestellen: 13.516

WEBSITE:

https://www.vrr.de/